Bayreuth: Eremitage – Rollwenzelei

Den kompletten Verlauf des Jean-Paul-Wegs finden Sie hier: Literaturportal Bayern

Weitere Informationen über Jean Paul und Bayreuth: Literaturportal Bayern – Dichterwege. Auf den Spuren von Jean Paul

Siehe auch: Historische Innenstadt von Bayreuth

Freitag, 28. September 2012. Den Tag starten wir wieder bei herrlichstem Herbstwetter. Sommerglanz, so schön, so warm, wie so häufig in diesen Herbsten. Seltsam. Kolonien noch kleiner Fliegenpilze säumen unseren Weg und machen uns glücklich. Gleich werden wir die kleine Brücke von gestern überqueren und so in ein Zauberreich treten: in das der Bayreuther Eremitage. »Eremitage« heißt übersetzt »Einsiedelei«. Als eine Einsiedelei bezeichnet man einen abgeschiedenen Ort, an dem Menschen freiwillig einsam und in Armut leben. Nur, um sich, fern aller Versuchungen, allein Gott zu widmen. Eine frühe Form des Mönchtums.

Solche »Einsiedeleien« schuf sich der Adel künstlich, wenn er des prunkvollen, höfischen Lebens überdrüssig wurde. Ja, sie kamen sogar in Mode. Dieser Mode folgte auch Markgraf Georg Wilhelm, als er im Jahr 1715 auf einem Waldgrundstück bei Bayreuth seine »Eremitage« errichten ließ – eine Parkanlage mit einem kleinen Sommerschloss als Mittelpunkt. Rund um dieses Schloss, verstreut im Wald, gab es zahlreiche Eremitenhäuschen, die nur über einfache Fußpfade zu erreichen waren. Hier ahmte die sonst üppig lebende Aristokratie das Dasein der Eremiten nach – natürlich nur vorübergehend. Man kleidete sich in schlichte, grobgewebte Gewänder, übernachtete in kargen, kalten Kammern und aß Brei mit einfachen Holzlöffeln aus Tonschüsseln. Abends dann doch lieber höfisches Leben: Lustwandeln in Gesellschaft romantischer Ruinen, geheimnisvoller Grotten und mancherlei glitzernder Wasserspiele.

Wir steigen nun vom Tal des Roten Mains langsam hinauf in den Park, eingeladen von Stationstafel 110, voller gespannter Erwartung.

Im Pagodentempel

Gerade als Leibgeber gesagt hatte, er wolle das Vor-Konsistorium bei Natalien machen […] kam sie mit einigen Freundinnen gefahren und stieg aus, […] und begab sich allein in einen einsamen Seitenlaubgang hinauf, in den sogenannten Tempel. [...]

Leibgeber sagte zum Advokaten, er könne ihn sogleich zu ihr bringen, da sie, wie gewöhnlich, oben im Tempel sitzen werde, wo sie die Zauberaussichten über die Kunstwäldchen hinüber nach den Stadttürmen und Abendbergen unter der scheidenden Abendsonne genieße. […]

Beide fanden Natalie oben im offenen Tempelchen mit einigen Papieren in der Hand. »Hier bring’ ich«, sagte Leibgeber, »unsern Verfasser der Auswahl aus des Teufels Papieren – die Sie ja gerade, wie ich sehe, lesen – und stell’ ihn hier vor.« […]

Natalie sah beide, besonders Leibgebern – dessen großen Hund sie streichelte – freundlich-aufmerksam und vergleichend an, als ob sie Ungleichheiten suche; […] als ihre Baireuther Freundinnen gelaufen kamen und ankündigten, den Augenblick sprängen die Wasser, und sie hätten nichts zu versäumen.

Jean Paul »Siebenkäs«

Jean Pauls Roman mit dem komischen Titel »Siebenkäs« erzählt die Geschichte des Armenadvokaten Firmian Stanislaus Siebenkäs, seines Freundes Heinrich Leibgeber und der Ehe zwischen Siebenkäs und seiner Frau, der Putzmacherin Lenette. Das Ehepaar kämpft ständig mit allen Mitteln ums wirtschaftliche Überleben. Schließlich zerbricht die Ehe, und Siebenkäs entkommt ihr durch seinen vorgetäuschten Tod, denn er liebt Natalie. Viele Szenen des »Siebenkäs« spielen im Park der Eremitage. Jean Paul liebte diesen wunderbaren Ort.

Nun dürfen auch wir lustwandeln: unter alten Bäumen, von Pavillon zu Pavillon. Vorbei an großen Wasserbecken mit leisen Fontainen, durch schattig grüngewachsene Laubengänge, hin zu einer kühlen Grotte, in der wir seufzen. Hierauf werden wir uns aufs Neu in eine künstliche Ruine verlieben und bald über das entdeckte Schlösschen Monplaisir rätseln. Hinauf zu einer Anhöhe, wo ein Schloss – wirklich fast bescheiden klein in rauem Stein – vor sich hin schlummert. Vor dem Schloss ein Blütenmeer, dahinter lauschige Heckenquartiere zum Verweilen im Verborgenen. Und dann – ein wunderschöner Blick auf kunstvoll angelegte Stufen, die ein Bächlein munter ins Tal plätschern lassen.

Die Eremitage mit ihrem Sommerschloss, heute das »Alte Schloss«, bekam 1735 Wilhelmine von Preußen von ihrem Ehemann, Markgraf Friedrich, dem Großneffen des »Eremitage-Erschaffers«, geschenkt. Sie ließ prompt das mittlerweile heruntergekommene Schloss nach ihrem Geschmack umbauen und schuf so ein Kleinod des Rokoko. Deshalb sollte es unbedingt auch innen besucht werden. Gewiss erwischt man eine der wirklich häufigen Führungen, denn ohne darf man das Schloss nicht betreten. Wir hatten Glück und was für eine Überraschung! Jedes Zimmer ein Schatzkästlein – es sind ja nicht viele. Im chinesischen Spiegelscherbenkabinett schrieb Wilhelmine ihre heute sehr berühmten Memoiren.

Wilhelmine war die Tochter des prügelnden und hinrichtenden preußischen »Soldatenkönigs« Friedrich Wilhelm I. sowie die älteste Schwester von Friedrich II., der als »Friedrich der Große« in die Geschichte einging. Dieser liebte Musik, spielte Querflöte, mochte Hunde, war Autor und schaffte zum Beispiel die Folter ab. »In meinem Staate kann jeder nach seiner Façon selig werden«, hat er einmal gesagt. Klingt gut. Er war aber auch der größte preußische Feldherr. Er führte die Welt in den verheerenden Siebenjährigen Krieg, den eigentlich ersten Weltkrieg. Dieser wurde 1763 mit dem »Frieden von Hubertusburg« beendet. Das Jahr, in dem Jean Paul geboren wurde.

Friedrich war Wilhemines Lieblingsbruder. Wilhelmine starb 1758 in Bayreuth. Da sie ihre Memoiren lieber vor ihren Zeitgenossen versteckt hielt, wurden sie erst rund 5o Jahre später entdeckt und veröffentlicht. Wegen der allzu realistisch geschilderten grausamen Kindheit am preußischen Hof – mit dem misshandelnden Vater und König – hielt man sie zunächst für eine Fälschung. Der Adel wollte sich nicht so dargestellt sehen: … Sobald der König außer Sorge um sie (seine Gemahlin) war, zeigte er meinem Bruder und mir den alten Haß. Aber aus Rücksicht für die noch sehr schwache Gesundheit seiner Gemahlin ließ er uns in ihrer Gegenwart nichts merken und malträtierte uns außerhalb ihres Gemaches.

Mein Bruder fing sogar wieder an, die gewohnten Liebkosungen seiner Faust- und Stockhiebe entgegenzunehmen. Wir verbargen unsere Leiden vor der Königin. …

Aus »Wilhelmine von Bayreuth – Eine preußische Königstochter – Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth«

Wilhelmine jedoch wurde nicht nur wegen ihrer Memoiren bedeutend. Sie war, wie ihr Bruder, auf vielen Gebieten sehr talentiert. Sie malte, komponierte, war Schriftstellerin, Schauspielerin und führte auch Regie. In ihren Salons empfing sie die Größen der Zeit. Sie war es, die maßgeblich das kulturelle Leben der Stadt Bayreuth prägte. Und das bis heute, wie wir noch sehen werden.

Am Ende der Führung durch das »Alte Schloss« gelangt man in die »Innere Grotte«. Hier darf man ein schelmisches Detail hautnah erleben. Der Touristenführer erzählt uns, dass der Markgraf seine Gäste zum Abschied gerne an diesen Ort führte. Mithilfe technischer Spielereien wurde ihnen dann – je nachdem, wie beliebt die Gäste beim Markgrafen waren – eine Art völlig harmlose Abreibung verpasst. Verraten will ich nichts. War lustig. Kindern gefällt so etwas besonders gut.

Danach gelangen wir zum »Neuen Schloss«. Nicht zu verwechseln mit dem »Neuen Schloss« in der Bayreuther Innenstadt!

Das »Neue Schloss« der Eremitage ließ Wilhelmine erbauen. Es ist ein dreiteiliges Bauwerk, mit einem kleinen, runden Mittelgebäude und zwei seitlich gelegenen, halbrunden Zirkelbauten, die vorne von Arkaden geziert werden. Die Arkaden, fast märchenhaft, überall mit bläulich schimmernden Steinen, Glasstücken und Kristallen besetzt. Ursprünglich als Orangerie gedacht, wurden die Zirkelbauten später zum Wohnschloss umgebaut. In einem Teil befindet sich heute ein Café, auf dessen Terrasse man Platz nehmen sollte. Von hier aus liegt alles vor einem – auch das kleine, runde Mittelgebäude. Das ist der »Sonnentempel«. Auf seinem Dach thront eine goldene Quadriga, die vom fackeltragenden Apollo gelenkt wird. Der Sage nach verlässt er jeden Morgen mit dem Sonnenwagen seinen Palast, um die Erde zu überqueren und sie mit Sonnenlicht zu übergießen. So ist das gesamte Ensemble eine einzige Ode an die Sonne. Am Fuße dieser Pracht liegt – alles Gold widerspiegelnd – im Augenblick noch ganz ruhig – die »Obere Grotte«. Eigentlich ist sie ein großer Springbrunnen mit verführerisch tanzenden Wasserspielen – verspricht man uns.

Wie wunderschön es heute hier ist! So viel Glanz und Herrlichkeit. Horden von Touristen tummeln sich auf diesem Platz. Dann »geht auch noch der Brunnen an«. Ein Glitzern und Plätschern und Funkeln! Von allen Seiten höre ich »Oh!«, »Herrlich!« und »Mein Gott, ist das schön!« Gerade noch verstehe ich einen Satzfetzen aus dem Vortrag der Touristenführerin: »… nennt man den Sonnentempel.«

Dann habe ich noch eine weitere Stationstafel im Sonderflyer Jean Paul & die Eremitage gefunden, die sich auch hierher sehnen würde.

Eremitage – Wasserbecken

Unten stellten sie sich auf den Steinrand des Wasserbeckens und sahen den schönen Wasserkünsten zu, […]. Alles mythologische halbgöttliche Halbvieh spie, und aus der bevölkerten Wassergötterwelt wuchs eine kristallene Waldung empor, die mit ihren niedersteigenden Strahlen wieder wie Lianenzweige in die Tiefe einwurzelte. Man erfrischte sich lange an der geschwätzigen, durcheinander fliegenden Wasserwelt. Endlich ließ das Umflattern und Wachsen nach, und die durchsichtigen Lilienstengel kürzten sich zusehends vor dem Blicke ab. »Woher kommt es aber?«, sagte Natalie zu Siebenkäs, »– ein Wasserfall erhebt jedem das Herz, aber dieses sichtliche Einsinken des Steigens, dieses Sterben der Wasserstrahlen von oben herab beklemmt mich, sooft ich es sehe. – Im Leben kommt uns nie dieses anschauliche, furchtbare Einschwinden von Höhen vor.«

Während der Armenadvokat noch auf eine sehr richtige Erwiderung dieses so wahren Gefühlwortes sann: war Natalie ins Wasser gesprungen, um ein Kind, das, von ihr wenige Schritte fern, vom Beckenrand hineingefallen, eiligst zu retten, da das Wasser über halbe Mannhöhe gestiegen. Ehe die danebenstehenden Männer, die noch leichter retten konnten, daran dachten, hatte sie es schon getan, aber mit Recht; und nur Eile ohne Rechnen war hier das Gute und Schöne. Sie hob das Kind empor und reichte es den Frauen hinauf; Siebenkäs und Leibgeber aber ergriffen ihre Hände und hoben die Feurige und Seelenrotwangige leicht auf die Beckenküste. »Was ists denn? Es schadet ja nichts«, sagte sie lachend zum erschrocknen Siebenkäs und enteilte mit den verblüfften Freundinnen davon, nachdem sie Leibgebern gebeten, morgen abends gewiß mit seinem Freunde in die Fantaisie zu kommen.

Jean Paul »Siebenkäs«

Und auch wir haben an diesem herrlichen Tag einen Glückstermin! Um 16 Uhr eine private Führung durch das Museum des ehemaligen Wirtshauses »Rollwenzelei« mit Frau Sommer.

Bis dahin bleibt uns noch ein bisschen Zeit. Wir schlendern herum und lassen uns von Stationstafel 111 einfach hinreißen.

Eremitage – Zweiter Himmel

Nachmittags bezogen beide das grünende Lustlager der Eremitage; und die Allee dahin schien ihren frohen Herzen ein durch einen Lustwald gehauener Gang zu sein; auf die Ebene um sie hatte sich der junge Zugvogel, der Frühling, gelagert, und seine abgeladnen Schätze von Blumen lagen über die Wiesen hingeschüttet und schwammen die Bäche hinab, und die Vögel wurden an langen Sonnenstrahlen aufgezogen, und die geflügelte Welt hing taumelnd im ausgegoßnen Wohlgeruch.

Leibgeber nahm sich vor, sein Geheimnis und Herz heute in der Eremitage aufzuschließen – vorher aber einige Flaschen Wein.

»[…] Heb alles auf, bis wir im warmen Schoß Abrahams sitzen, in der Eremitage«; welches nach Fantaisie der zweite Himmel um Baireuth ist, denn Fantaisie ist der erste, und die ganze Gegend der dritte.

Jean Paul, alle Zitate aus »Siebenkäs«

Wir streifen noch einmal die romantische »Untere Grotte«, das »Ruinentheater«, in dem die Studiobühne Bayreuth allsommerlich die Nächte verzaubert, und finden das Restaurant »Eremitage« mit kleinem Biergarten und einer eigenen Stationstafel 110. Auf ihr ein Jean-Paul-Zitat, das hingedachter nicht sein könnte.

Der Mensch als Gastwirt

Man hat oft das Menschenleben mit dem Leben von Gästen und Pilgern verglichen; aber dem Leben der Gastwirte find' ich es noch ähnlicher. Diese stellen uns alle – und dadurch auch sich selber mit – am besten dar, wenn sie unaufhörlich umherrennen zum Empfangen, zum Entlassen und zum Vorbereiten; wenn sie umherstürzen für den fremden Mittag und für den fremden Abend, selber nur Fluggenuß haschend und von Eilqualen abgemattet, doch voll Verdruß bei jeder geldlosen Ruhe neuen Tumult, ja den vollsten Wirrwarr herwünschend und dann fortwünschend – immer im Sehnen nach Ruhn und nach Rennen abwechselnd – sich aber recht fest vornehmend, nach den nötigen durchgejagten Jahrzehenden im Hafen des Großvaterstuhles einzulaufen und, wie es die Leute nennen, sich zu setzen, was meistens einerlei ist mit dem, wenn sie sich legen auf ewig.

Jean Paul »Neujahrsbetrachtungen ohne Traum und Scherz, nebst einer Legende«

Wie wahr diese Worte sind! Woher wusste Jean Paul all das, obwohl er nie ein Gastwirt war? Ist zugewandte Aufmerksamkeit das Geheimnis großer Kunst, die über Jahrhunderte hinweg Bestand hat und bis in alle Zukunft wahrhaftig bleibt? Mehr noch als Talent oder Können? Ich selbst fühle mich von Jean Paul in meinem Leben zutiefst erkannt.

Wir trinken im Biergarten ein Glas Sekt – das passt so gut hierhin. Währenddessen kommt ein Mann, der an einer kleinen Holzbude ein Plakat anbringt: »Arkadienfestes in Sanspareil – Spazieren und Speisen mit Jean Paul – am 7. Oktober 2012«. Peter plaudert mit dem freundlichen Herrn, doch wir notieren weder seinen Namen noch erinnern wir uns später, worüber gesprochen wurde. Schade – wenigstens gibt es ein Foto.

Bald wird also ein Arkadienfest stattfinden, und schon bald kommen auch wir bis nach Arkadien: Es ist nicht mehr weit bis Schloss Fantaisie und Sanspareil. Doch eigentlich beginnt Arkadien bereits hier und jetzt mit dem alljährlichen, prächtigen Sommernachtsfest in der Eremitage. So, wie es vor 250 Jahren schon die Markgrafen mit ihren Untertanen in der ehemaligen Einsiedelei feierten, in einem märchenhaft illuminierten Park.

Noch einmal promenieren wir durch die schattigen, uralten Laubengänge.

Bis zur Stationstafel 112.

Eremitage – Der Laubengang

Aber darauf kniete Heinrich in einer feierlichen, leidenschaftlichen und humoristischen Begeisterung, die der Wein höher trieb und weiter gab, mitten auf einen langen schmalen Gang, der zwischen den hohen Bäumen des dicksten Lusthains ein unterirdischer schien, und dessen weite Perspektive sich in Osten mit der vertieften Kirchturm-Fahne wie mit einem Drehkreuz schloß; er kniete nieder gegen Westen und sah durch den langen grünen Hohlweg starr bloß nach der auf die Erde wie eine glänzende Sternschnuppe fallenden Abendsonne, deren breites Licht wie vergoldetes Frühling-Waldwasser oben den langen grünen Gang vom Himmel hereinschoß – er sah starr in sie […].

Heinrich sagte mit einer ungewöhnlich-gedämpften Stimme: »Wir wollen nur erst hinauf unter den Lärm und unter die Baireuther – [...] in einem solchen Dampfbad sollte ein Herz einen ordentlichen Schwimmgürtel oder Skaphander umhaben.«

Oben unter den gedeckten Tischen, unter den Bäumen, neben den Kirmesgästen der Frühling-Kirchweihe, unter Frohen war der Sieg über die Rührung nicht so schwer.

Natalie [...] hatte in ihrer Hastigkeit ihren Freund Leibgeber nicht sitzen sehen den Pferdeställen gegenüber. Die Baireuther Gäste der Eremitage sitzen nämlich in einem kleinen, durch Schatten und Zugluft stets abgekühlten Wäldchen seit langen und markgräflichen Zeiten bloß dem lang gestreckten Wirtschaftsgebäude gegenüber und dessen Stallungen, haben aber nahe die schönsten Aussichten hinter ihrem Rücken, welche sie leicht gegen die kahle Futtermauer des Auges eintauschen, wenn sie aufstehen und über das Wäldchen auf beiden Seiten hinaus spazieren.

Jean Paul, alle Zitate aus »Siebenkäs«

Schließlich verlassen wir den Park entlang blaustillliegender Kanalgärten.

Auf dem Weg zur »Rollwenzelei« geraten wir zunächst zum Gasthof »Eremitenhof«. Ihn gibt es seit 1814 und er wird bis heute in vierter Generation von der Familie Stromsdörfer geführt. Der »Eremitenhof« ist ein original fränkisches Wirtshaus, so viel kann man sagen. Die »Rollwenzelei« hingegen ist inzwischen nur noch ein Museum, betrieben vom »Verein zur Erhaltung von Jean Pauls Einkehr- und Dichterstube in der Rollwenzelei«.

Wir aber ziehen jetzt vorbei, auch an Stationstafel 113.

Die Hundeschlacht

»[…] Als der Rektor hinter seiner Tochter und seinen Söhnen (in die Winterstube) eintrat: stieß ihm das Unglück zu, daß er seinen Wirt nicht grüßen konnte. Die sämtlichen Hunde der Reisenden hatten zwei Töpener (es war der Spitz- des Hauswirts und der Hühnerhund des Jägers) bei den Haaren und Ohren. Die Tierhatze wurde allgemein, und kein Hund kannte mehr den anderen. Der Wirt, ein Mann von Mut und Kopf, legte sich zuerst zwischen die beißenden Mächte als Mediateur und suchte sich zuvöderst den Schwanz seines Hundes herauszufangen und wollte ihn an diesem Hefte aus der verdrüßlichen Affäre ziehen. Mehrere folgten nach, und jeder ergriff den Schwanz des seinigen. Und in diesem Wirrwarr, als die Tochter des Rektors dareinschrie – als der Jäger dareinschlug mit einer Reichsexekutionspeitsche auf Menschen und Vieh – als die Eigner dastanden und gleichsam die sechs Schwanz-Register herausgezogen hatten und als daher sozusagen das Schnarrwerk des Orgelwerks ging und die Tumulanten bollen – und als der Rektor selber bei diesem Friedenskongreß ein Friedensinstrument, nämlich den Schwanz seines Saufinders, in Händen hatte: so war er mit Not imstande, das Salutieren nachzuholen und zum Wirte zu sagen: ›Guten Abend!‹ – Plutarch, der durch Kleinigkeiten seine Helden am besten malet, und die Odysee und das Buch Tobias, die beide Hunde haben, müssen hinreichen, gegenwärtige Aufnahme einer kleinen scherzhaften Gato- und Onoskia-Machie (Katzen- und Eselskrieg) zu decken.«

Jean Paul »Des Rektors Florian Fälbels und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg«

Jetzt aber hurtig, wir haben doch das Stelldichein mit Frau Sommer im ehemaligen Wirtshaus »Rollwenzelei«. Im Hineilen erhaschen wir noch einen besonderen Blick auf Bayreuth. Da! Das »Richard-Wagner-Festspielhaus« auf dem Grünen Hügel.

Wagner wählte Bayreuth als Ort seiner Festspiele aus, weil seine Frau Cosima das Markgräfliche Opernhaus von Wilhelmine entdeckt hatte. Dieses Opernhaus genoss immer noch große Berühmtheit und war so perfekter Start für Wagners Karriere. Doch plötzlich ist das Opernhaus für die wagnerische Musik zu klein. Ein neues muss her. König Ludwig II. als Mäzen wird helfen, den Bau möglich zu machen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Das Festspielhaus wurde von Otto Brückwald zwischen 1872 und 1875 im Stil der hellenistischen Romantik errichtet, basierend auf Entwürfen von Richard Wagner. Im Unterschied zu vielen anderen Opernhäusern verfügt es aber über kein festes Ensemble und ist alljährlich nur während der Bayreuther Festspiele vom 25. Juli bis 28. August in Betrieb. In dieser Zeit werden in dreißig Vorstellungen ausschließlich Opern und Musikdramen von Wagner gespielt. Was die Akustik betrifft, gehört es zu den besten Opernhäusern der Welt. Seit 1951 finden wieder hier die Wagner-Festspiele statt.

Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. Im Jahr 2013 wurde deshalb weltweit sein 200. Geburtstag gefeiert – natürlich auch in Bayreuth. Ein riesiges internationales Fest. Wagners Anhängerschaft ist ungebrochen und verfügt heute über ein sehr, sehr weitreichendes Netzwerk. Ein Netzwerk, in dem es nicht nur um Musik geht – wie man vielleicht denken mag.

Im Jahr 2013 fand aber auch der 250. Geburtstag von Jean Paul statt. Auch dieser wurde in Bayreuth gewürdigt, aber natürlich nicht so wie der des Herrn Wagner …

Da ist sie nun endlich, die »Rollwenzelei«, mit der Groß- und Sonderstation 114 »Jean Paul und die Rollwenzelin« …

… und der kleinen Stationstafel 114 im Vorgarten, mit ein paar Zitaten, die sich erst nach dem Museumsbesuch erschließen.

Die Rollwenzelei

Ei was! Nazareth war auch klein.

Nach meinen Beinen zu urtheilen – denn ich aß gestern mit Weib und Kind bei der Rollwänzel, d. h. vortrefflich – steht der Friede auf guten Füßen, um so mehr, da ich gestern noch 2 Meilen hätte zu gehen Kraft gehabt.

Jean Paul an Christian Otto, 1. November 1809

[…] 1. Sämmtliche Herrschaften speisen in der hölzernen Stiftshütte neben der Rollwenzelei – […]

Jean Paul an Christian Otto, 3. Juni 1810

Nur in kleinen Stübchen wird man größer.

Guten Morgen Alter! Heute könnte gerollwenzelt werden. – […]

Jean Paul Christian Ott0, ohne Datum

Nun sei es hier erklärt: Die »Rollwenzelei« war, wie erwähnt, ein Wirtshaus ganz in der Nähe der Eremitage und von Bayreuth aus bequem zu Fuß erreichbar. Das Wirtshaus heißt deshalb »Rollwenzelei«, weil es von der besten Suppen- und Mehlspeisenköchin und Wirtin Anna Dorothea Rollwenzel geführt wurde, wobei ihr Ehemann, Friedrich Rollwenzel, ihr zweiter Ehemann war. Vom ersten hatte sie sich scheiden lassen, da hatte sie schon fünf Kinder mit ihm. Für die damalige Zeit eine beachtliche Biographie.

Das gastliche Wirtshaus der Rollwenzels und ihre Sonntagsbräten waren weit und breit bekannt und wurden geliebt. Es ging sogar so weit, dass man sagte, »es könnte wieder gerollwenzelt werden«, wenn man Lust auf das ganze Paket hatte: Braten, Klöße, süffiges Bier, prallvoll gefülltes Wirtshaus, lautes Geplapper und mittendrin eine schlagfertige, hingebungsvolle, rundliche, warmherzige und leichtfüßig eilende Wirtin, die all das zusammenhält.

Das Besondere aber war, dass Frau Rollwenzel den Dichter Jean Paul liebte. Das heißt, sie liebte sein Schreiben, sein Denken, sein Sprechen, seinen Witz und seinen Hang zu ihrer Häuslichkeit, ihrer Gastfreundlichkeit, ihrer Art der Bewirtung und Aufmerksamkeit und zu ihren Kochkünsten. Ich glaube, sie verehrten sich gegenseitig. Vielmehr noch, sie schufen sich ein Zuhause, in dem beider Leben erfüllt wurde.

Hier hat sie eigens für Jean Paul eine Dichterstube eingerichtet, damit er quasi auch im Wirtshaus arbeiten konnte. Fast täglich kam der Dichter hierher, schrieb, las, schlief und, wann immer er Gesellschaft wollte, ging er hinunter in die Gaststube, um sich Bier, Wein, Klößen und gerne auch Kartoffeln hinzugeben.

Der Text der großen Groß- und Sonderstation 114.

Anna Dorothea Rollwenzel

Sie stammte aus Melkendorf, einem Ort bei Kulmbach. Ihr Beruf wurde ihr gleichsam in die Wiege gelegt, denn sie – geboren im Jahr 1756 – war die Tochter des Metzgermeisters Beyerlein. Mit fünf Jahren kam sie nach Hutschdorf, einem Kirchdorf bei Thurnau, wo sie später als junge Wirtin im »Unteren Wirtshaus« amtierte und in erster Ehe mit einem Herrn Friedmann, einem »Bruder Saufaus« verheiratet war, von dem sie sich jedoch 1782, trotz der fünf Kinder scheiden ließ. Dann zog sie in die Markgrafenstadt Bayreuth, wo sie sich als gute Köchin in Gasthäusern, bei Taufen und Hochzeiten einen Namen machte.

Der zweite Ehemann, Friedrich Rollwenzel, war Wirt und kein Taugenichts. Er hatte auch schon einiges erlebt, da er als markgräflicher Soldat für ein paar Jahre als »Leihsoldat« in die USA verkauft worden war.

Die Anfänge der »Rollwenzelei« dürften auf die Zeit kurz nach der Wende zum 19. Jahrhundert zurückgehen. Der Legende nach soll die Rollwenzelin hier 1808 oder 1809 die offizielle Schankerlaubnis erhalten haben, weil sie einen französischen Offizier, der sich die Beine erfroren hatte, gesund gepflegt hat. Ihre Kochkünste waren ebenso legendär, denn sie galt als »beste Suppen- und Mehlspeisköchin im Staate Ansbach-Bayreuth«. Die kleinen intimen Räume reichten bald nicht mehr aus, so dass im Frühjahr 1812 ein kleiner Saal angebaut wurde, der mehr Gäste aufnehmen konnte.

Die Rollwenzlin starb 1830 – doch sollte sie in der Erinnerung überleben und sie wusste das auch.

Karoline Richter (Jean Pauls Ehefrau) formulierte das ohne Eifersucht: Sie »liebt meinen Mann aus wahrem Gefühl seines Wertes und sie wird mit ihm zur Unsterblichkeit gelangen«.

Prominenz im Gästebuch

Bis Richard Wagner hierherzog (1872) und zum Magnet wurde, galt Bayreuth für die Deutschen als Stadt Jean Pauls. Über 50 000 Besucher aus der ganzen Welt haben sich von 1876 bis 2004 in die 11 Gästebücher der Rollwenzelei eingetragen, die mithilfe des Bezirks Oberfranken von Sabine Schumm restauriert wurden und in der Rollwenzelei auch in digitaler Form zugänglich sind.

Berühmt wurde der Eintrag des Berliner Kritikers Alfred Kerr von 1902 zu Jean Paul: »Vergessen dich die Deutschen heut? Du bist der Meister von Bayreuth!«

Zuflucht und Oase

»Ein auf der Wegmitte nach Eremitage gelegenes Gasthäuschen« – so bezeichnete Jean Paul das Haus, das ihm für einige Jahre der wichtigste Bayreuther Flucht- und Schreibort war. Er und seine Familie kannten die Rollwenzelei und seine Wirtsleute seit 1809. Einige Jahre später begann er, begleitet von seinem Pudel, mit seinen regelmäßigen, legendären Wanderungen und Kutschfahrten hier hinaus, die ihn zum berühmtesten Besucher des Gasthauses machten.

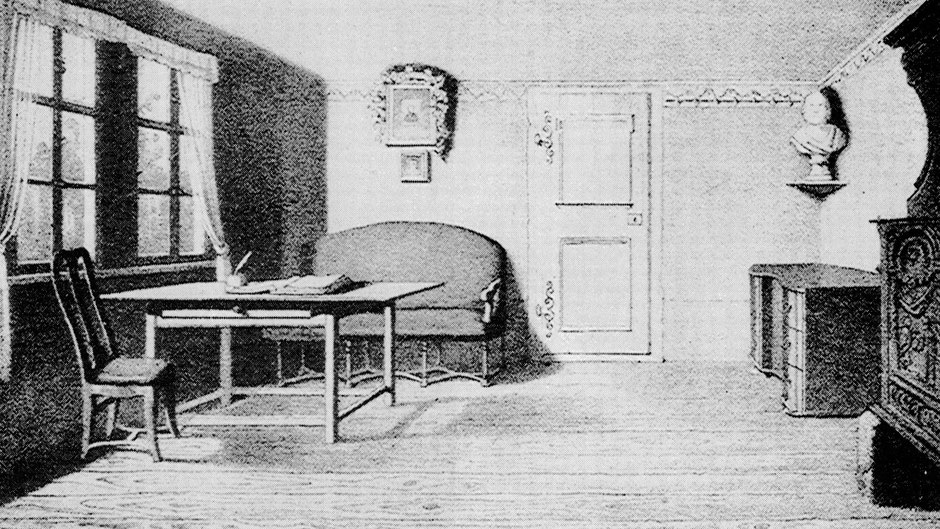

Die Wirtin Dorothea Rollwenzel richtete ihm eigens eine Schreibstube im oberen Stockwerk ein, die er als Mieter exklusiv benutzen durfte und die mithilfe vieler Förderer rekonstruiert wurde. Frau Rollwenzel las niemals seine Werke – aber verehrte ihn als liebenswürdigen, genialen und freundlichen Menschen.

Separiert von seiner Familie und seiner Frau – die Ehe kriselte schon seit Jahren – konnte er hier wieder, bis in die Wintermonate hinein, das Junggesellendasein seiner Jugend wieder aufleben lassen. Die Rollwenzelin war ihm dabei eine Ersatzmutter, die ihn mit allem Nötigen versorgte: mit Bier, manchmal auch mit Wein und gutem Essen. So entstanden in diesem Haus große Teile seiner Erzählung »Leben Fibels« und seines letzten Romans »Der Komet«.

Trauerklage

»Es ist nun wohl ein Jahr, da blieb er weg und kam nicht wieder. Ich besucht ihn drinnen in der Stadt, noch ein paar Wochen vor seinem Tode; da mußt’ ich mich ans Bett zu ihm setzen, und er frug mich, wie es mir ginge.

›Schlecht, Herr Legationsrat‹, antwortete ich, ›bis Sie mich wieder beehren.‹ Aber ich wußt’ es wohl, daß er nicht wieder kommen würde, und als ich erfuhr, daß seine Kanarienvögel gestorben wären, da dacht’ ich: er wird bald nachsterben. Sein Pudel überlebt ihn auch nicht lange, ich hab’ ihn neulich gesehn, das Tier ist nicht mehr zu kennen.

Gott, nun hast du ihn bei dir! Aber ein Begräbnis hat er bekommen wie ein Markgraf, mit Fackeln und Wagen, und ein Zug von Menschen hinterdrein, man kann’s nicht erzählen […] Sie haben auch eine Leichenpredigt gehalten, und sie haben mir einen Stuhl dicht beim Grabe gegeben, darauf hab ich sitzen müssen, als ob ich dazu gehörte, und als alles zu Ende war, haben sie mir die Hände gedrückt, die Familie und der Herr Otto und noch viele große Herren.«

Dorothea Rollwenzel zu dem Dichter Wilhelm Müller (17. August 1826)

Wir klingeln bei Gertrud Sommer. Sie ist die Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Jean-Paul-Stube in der »Rollwenzelei«. Die »Rollwenzelei« als Wirtshaus gibt es nicht mehr. Hier wohnt heute Frau Sommer. Sie ist Nachfahrin der Familie, die nach den Rollwenzels 1876 das Haus erworben hat. Heute trägt sie maßgeblich zum Erhalt der originalen Dichterstube Jean Pauls bei, die man immer noch besuchen kann. Fidel dürfen wir mitbringen, denn Frau Sommer hatte auch einmal einen Pudel.

Draußen hinter dem Haus geht es ein paar Stufen hinauf zu einer Art Balkon oder einer Terrasse. Dort zeigt sie uns zunächst eine Jean-Paul-Büste aus Bronze, geschaffen von Claus Tittmann. Der Künstler nennt sie schlicht »Der Kopf«.

Frau Sommer erklärt uns das Kunstwerk:

»Schauns, da könnens hinten eine Klappe aufmachen und dem Jean Paul in den Kopf gucken. Des stellt aber mehr die Leser selbst dar, als die Gedanken des Dichters«, fügt sie hinzu.

Ich verstehe zwar nicht alles, was sie meint, aber schon erzählt sie lebhaft weiter.

Sie lenkt unseren Blick auf die Aussicht hinter dem Haus. Hier habe der Dichter oft gesessen und auf die Berge dort hinten geschaut, dorthin, wo er geboren wurde.

»Früher gab es die Bäume hinter dem Haus net», sagt Frau Sommer, »da konnte er noch bis auf den Rauhen Kulm schauen, da, wo sein Großvater geboren wurde. Sie kennen des ja mit den drei ›B‹s, oder net? Berge, Bier und Bücher. Hier is des vierte ›B‹: Blick!« Frau Sommer freut sich.

Wir gehen weiter und steigen von außen in den ersten Stock des Hauses, wo sich die Dichterstube befindet. Im Flur hängen Porträts, darunter auch eines von Jean Pauls blauäugiger Tochter Emma. Ein Bildnis der Tochter Odilie, bei der Christian Otto, intimer Freund und Biograph Jean Pauls, Pate war, gibt es nicht. Sie sei von der Familie quasi geheim gehalten worden, lässt uns Frau Sommer wissen. Odilie habe an einem Rückenleiden gelitten und sei oft in Würzburg in Behandlung gewesen, mit schrecklichen Streckungen. Jean Pauls Frau Karoline habe sie immer dorthin begleiten müssen, während der Dichter sich derweil bei Königin Luise vergnügte.

»Kann ich schon verstehen, dass Karoline da sauer war«, kommentiert Frau Sommer.

Wir betreten ein weiteres Zimmer. »Schauns, der Ofen da, der ist von den Restauratoren, die in der Eremitage arbeiten, hier ausgegraben worden. Wir wussten gar nichts davon«, plaudert sie vor sich hin.

Sie hätten das alles gar nicht selbst sanieren können, so wie es jetzt aussieht. Das Haus sei immerhin seit 1876 im Besitz ihrer Familie. Ihr Urgroßvater Friedrich Justinus habe es gekauft und ihre Mutter sei hier geboren. Ohne die umfangreiche Unterstützung von öffentlichen Stellen gäbe es die Dichterstube wohl nicht mehr.

Seit über zwanzig Jahren hält Gertrud Sommer die Dichterstube nun für Besucher offen, und über zwanzig Jahre ging Jean Paul hier ein und aus, bis kurz vor seinem Tod. Man könnte meinen, es wäre gerade gestern gewesen: Ich höre ihn schon die Treppe nach oben steigen, leicht schnaufend, die Tür geht knarrend auf, von unten hört man eine typisch fränkische, maulige Gesprächswolke heraufziehen. Jean Paul hängt seine seltsame, lederne, bestickte Tasche an den Haken, stellt seinen großen Rosenholzstock ab, lässt sich schwer aufs Sofa plumpsen, Pudel Ponto springt auch dazu – dann ruhen beide erst einmal.

Ein Jahr nach Jean Pauls Tod schreibt Dorothea Rollwenzel an Wilhelm Müller: … Eine schattige Kastanienallee führt nach der Eremitage. Aber auf halbem Wege, da, wo er eine scharfe Ecke bildet und sich links wendet, machen wir an einem kleinen bräunlichen Wirtshause halt, vor dessen Tür uns eine ältliche, wohlbeleibte kleine Frau, mit einem klugen und beredten Gesicht, in einer zwischen Stadt und Dorf schwankenden Tracht, wie eine liebe Bekannte begrüßt und zu sich herein ladet. Gute Alte, woran hast du es uns Fremdlingen abgesehen, daß wir nicht nach Bier und Wein in deine Schenke treten? Du fragst nicht, was wir essen wollen, oder wonach wir dürsten; du führst uns geheimnisvoll die Treppe hinauf, öffnest eine kleine Tür und sprichst zu uns mit Tränen in den Augen und stolzer Freude auf den Lippen: »Das ist die Stube! Hier hat Jean Paul seit zwanzig Jahren fast täglich gesessen und geschrieben; hier an diesem Tische hat er gearbeitet, viel gearbeitet, ach Gott, er hat sich zu Tode gearbeitet. Ich hab’ es ihm oft gesagt: ›Herr Legationsrat, Sie arbeiten sich zu Tode! Schonen Sie sich! Sie halten es nicht lange so aus!‹

– Wenn ich manchmal um 2 Uhr mit dem Essen fertig war und anklopfte und frug: ›Herr Legationsrat, befehlen Sie zu speisen?‹ dann saß er da, die Augen rot und groß aus dem Kopfe herausstehend, und sah mich lange an, eh’ er sich besinnen konnte.

›Gute Rollwenzeln‹, sprach er dann, ›noch ein Stündchen.‹

Nach einem Stündchen kam ich wieder, aber der Geist ließ ihn noch nicht zu sich kommen, und wenn er endlich aufstand und die Treppe herunter kam, da schwankte er hin und her, und ich ging, ohne daß er es merkte, vor ihm her, damit er keinen Schaden nähme. Ach Gott, da dachten die bösen Menschen, die ihn nicht kannten, er hätte zuviel getrunken. Aber so wahr mich Gott selig mache, das war es nicht. Ein Fläschchen Roussillon des Tages über, abends manchmal ein Krug Bier, mehr hat er bei der Rollwenzeln nicht zu sich genommen, einen Ehrentag etwa ausgenommen, wenn er mit ein paar guten Freunden hier war.

Ja, es konnte ihm keiner so recht machen wie die alte Rollwenzeln, und er hat viel, sehr viel auf mich gehalten. Aber ich habe ihn auch gepflegt, wie einen Gott auf Erden habe ich ihn angesehn, und wenn er mein König und mein Vater und mein Mann und mein Sohn zusammen gewesen wäre, ich hätt’ ihn nicht mehr lieben und verehren können.

Ach, das war ein Mann! Und wenn ich gleich seine Schriften nicht gelesen habe, denn er wollte es nicht haben, so bin ich doch immer so glückselig gewesen, wenn ich hörte, wie sie weit und breit gelesen und gelobt würden, als hätt’ ich selber daran geholfen. Und die Fremden, die hierher kamen, die mußte man hören, wenn man den Herrn Legationsrat wollte schätzen lernen. Denn hier in Bayreuth haben sie ihn gar nicht zu estimieren (schätzen) gewußt. Aber in Berlin, da haben sie seinen Geburtstag [1824] in einem prächtigen Saale gefeiert, lauter große und gelehrte Leute, und da haben sie auch auf meine Gesundheit getrunken, das hat mir der Herr Legationsrat selber aus dem Briefe von Berlin vorgelesen. Und er hat mir auch versprochen, in seinem neuen Buche [Komet] sollte ich den Schluss machen. Ach Gott, wenn er nur noch lebte, ich wollte die Ehre, die er mir zugedacht hatte, gar nicht in Rede bringen …

Ach Gott, wenn ich bedenke, wie viel der Herr Legationsrat hier, hier auf dieser Stelle geschrieben hat! Und wenn er sich hätte ausschreiben sollen! Fünfzig Jahre noch hätte er zu schreiben gehabt, das hat er mir selber oft gesagt, wenn ich ihn bat, sich zu schonen und das Essen nicht kalt werden zu lassen. Nein, nein, so ein Mensch wird nicht wieder geboren. Er war nicht von dieser Welt. Ich habe oft so darüber nachgedacht, und da habe ich einmal zu ihm gesagt: ›Herr Legationsrat, lachen Sie die alte Rollwenzelin nicht aus: ich habe mir Sie so vorgestellt wie einen Kometen, lauter Licht, und man weiß nicht, wo er hergekommen ist, und wo er bleibt.‹

Und ein anderes Mal, als er seinen Geburtstag hier feierte, da hab’ ich gedacht: Rollwenzeln, du mußt dem Herrn Legationsrat doch auch einmal was machen. Da hab’ ich auf ein großes schönes Blatt Papier schreiben lassen: An diesem Tage sehe Er das Licht und Er ward Licht. Und wie er sich nun zu Tische setzte, da lagen unter seinem Teller viele Gedichte und Glückwünsche, gedruckte und geschriebene. Und er fing an zu blättern, und wie er meine Schrift in die Hände bekam, da lachte sein ganzes Gesicht vor Freude, und er gab mir die Hand und sagt: ›Das ist von meiner guten Rollwenzeln.‹

Gott hab’ ihn selig! Er wars hier schon. Eine Blume konnt’ ihn selig machen über und über, oder ein Vögelchen, und immer, wenn er kam, standen Blumen auf seinem Tische, und alle Tage steckte ich ihm einen Strauß ins Knopfloch …

Eduard Berend »Jean Pauls Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen«

Wenn man all das von Dorothea Rollwenzel liest, spürt man, was beide verbunden hat: Es ist die tiefe, innere Poesie, die sich hinneigt zu den kleinen unscheinbaren Dingen.

Den Titel »Legationsrat« erhielt Jean Paul im Jahr 1799 durch Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen. Es handelte sich um einen Titularposten ohne dienstliche Verpflichtungen und ohne Einkommen.

Die Rollwenzelin hatte ihm immer frische Blumen auf den Tisch gestellt. Das tut Frau Sommer auch heute noch – damit er weiterschreiben kann, man seine Feder kratzen hört und Pudel Ponto ganz entspannt auf dem Sofa sumselt.

Frau Sommer ist glücklich mit Fidel. Sie fragt, ob sie ihn streicheln dürfe.

»Jean Pauls Pudel hatte ganz glattes Haar«, weiß sie, »weil er ihn immer gekämmt und Locken von ihm abgeschnitten hat. Die hat er dann der Damenwelt geschickt, damit er selbst nicht kahl wird … ja, ja … und eine Rose hat er immer im Knopfloch gehabt, weil das seine Lieblingsblumen waren. Aber er war ein Schauspieler, der Dichter …«

Sie zeigt uns Zeitungsausschnitte, in denen die Jean-Paul-Stube schon erwähnt wurde. Seit 1876 gibt es auch Einträge im Gästebuch des kleinsten Museums Deutschlands. An die 50 000 Besucher waren hier, 11 Bücher sind vollgeschrieben.

»Auch der Hitler war hier. Da sehens, das ist die dreckigste Seite, weil alle mit dem Finger drauf dappen.« Sie zeigt uns die aufwendig restaurierten Gästebuchseiten.

»Der Hitler hat hier mit Winifred rumgetuschelt, die haben die Künstler ausgesucht, die singen dürfen. Jean Paul wurde ja von den Leuten rausgemobbt. Der passte denen nicht.« Gertrud Sommer mag das »Wagner-Pack« nicht so recht. Unterschwellig deutet sie es an.

Ihr Blick schweift in die Ferne.

»Wissens, wir sind ja in der Königsallee hier, so schön zum Rumlaufen. Die Wilhelmine brauchte ja eine Prachtstraße, und die Rollwenzelei war früher das Mauthäuschen hier. Des is ja die Straße zur Eremitage.«

Das Haus ist das ehemalige Zollhäuschen zu Colmberg, auch »Chaussee- oder Traiteurhaus« genannt. Es sieht heute noch ein bisschen aus wie früher. 1805 soll Jean Paul die Einkehr entdeckt und dann hier fast täglich verkehrt haben. Das offizielle Schankrecht erhielt das Wirtspaar erst 1809, und 1812 kauften sie das Haus vom Staat. Später wird der Name Rollwenzel durch Jean Paul in die Geschichte eingehen. Es ist so schade, dass es das Wirtshaus nicht mehr gibt. Es wäre so schön hier gelegen.

Obwohl Frau Sommer keine direkte Nachfahrin der Rollwenzels ist, so hat sie doch viel »rollwenzelschen« Charme. Zum Abschied schenkt sie Peter auch noch eine Flasche Jean-Paul-Bier von der »Becher Bräu«. Ist das nicht seltsam? Hier in der Jean-Paul-Stube bekommen wir auch noch ein veritables Bier!!! Das ist Schicksal und Bestimmung für heute.

Wir kennen die »Becher Bräu« bereits. Das traditionsreiche Wirtshaus mit Brauerei haben wir allerdings erst spät entdeckt, da wohnten wir schon lange in Hollfeld. Eines Tages kam ich auf die Idee, nach einer fränkischen Einkehr zu googeln, die auf dem Nachhauseweg von Bayreuth nach Hollfeld liegt. Wir mussten oft nach Bayreuth fahren, um bestimmte Einkäufe zu erledigen, denn in Hollfeld gibt es weder Baumarkt, noch Technikmarkt oder größere Supermärkte. Wie oft hatten wir Lust, uns für unsere Anstrengungen in der Stadt am Ende mit einem Bier und einer guten Brotzeit zu belohnen, wussten aber nicht, wo.

So entdeckte ich den »Becher«, wie man ihn in Bayreuth nennt, und wir probierten ihn unverzüglich aus. Ich kann sagen, das war Fügung! Nirgends habe ich ein so gutes Bockbier getrunken wie beim »Becher«. Nirgends! Dieser Bock, den es nur im Herbst und im Winter gibt, ist mein »Nil«. Nein, für mich ist es die »Nethe«. Die Nethe ist ein Fluss in Belgien, von dem ich hörte zum ersten Mal hörte, als ich Felix Timmermans’ »Pallieter« las – die prall gefüllte Geschichte eines flämischen Bäuerleins: … Als im Osten sich ein heller Schein regte und ein Hahn gekräht hatte, sprang Pallieter aus dem Bett, zog sein Hemd aus und lief pudelnackt an die Nethe. Über der Erde und zwischen den hohen Bäumen hing grauer Nebel. Es war ganz still, das Gras bog sich schwer unter dem kühlen Tau, und von den Bäumen fielen große Tropfen. Pallieter sprang ohne Umstände in das tiefe Wasser, tauchte unter und kam, glänzend von Wasser und Glück, Atem schöpfend, in der Mitte wieder herauf. Die Wasserkühle machte das Blut in seinem Leib aufwallen: das tat ihm wohl und er lachte.

Er schwamm gegen den Strom, ließ sich auf dem Rücken zurücktreiben, tauchte, schwamm wie ein Hund, drehte sich und zappelte und stampfte mit Armen und Beinen, daß das Wasser klatschte und platschte und die Schwertlilien und das junge Schilf sich bogen und wiegten.

Ganz langsam mit dem Wachsen des Lichtes waren die Nebel dichter und weißer geworden und hatten unversehens das ganze Land eingewickelt. Leises Vogelgezwitscher regnete aus den unsichtbaren Bäumen hernieder, und die neuen Blumendüfte zogen in leichten Wolken durch die Nebel. Und dort hinten über der Nethe war die tomatenrote Sonne, wie eine frohe Überraschung, aus all dem Weißen aufgeblüht.

Pallieter war davon betroffen und rief: »Das wird ein Fest, das wird ein Fest!«

Und er spritzte tausend Tropfen in die Höh.

Dann tauchte er noch einmal unter, gleichsam um die Seele des Wassers mitzunehmen, und lief dann glänzend und rosenrot durch den weißen Nebel nach dem »Reinaert«, seinem Hof, …

Felix Timmermans »Pallieter«

Ganz wie Pallieter tauchte ich ein in meine neugefundene Nethe, in die Goldseele des goldfarbenen, süßlichen, warmleuchtenden und grunderquickenden Bockbieres. Nie werde ich es vergessen. Nie!

Und heute das! Jean-Paul-Bier von der »Becher Bräu«! Jetzt werden wir gleich zum Abschluss des so glücklichen Tages uns ohne Umwege dorthin begeben. Wir bedanken uns bei Gertrud Sommer, der Pudelfreundin. Sie ist doch Rollwenzelin, Jean Paul und Ponto und immer noch Zuhause, alles in einem, und wir atmen die Geschichten dieses Hauses auf unsere Haut. Hier ist alles wahrhaftig passiert! Könnten wir zeitreisen, wir wären mittendrin dabei gewesen.

Dann, gar nicht viel später, sitzen wir in der alten Gaststube der »Becher Bräu«, wo viele Bürger aus dem Viertel zusammenkommen, um zu karteln. Mittags ist oft die Stunde der Rentner. Aus den Gesprächen, die man am Tisch unweigerlich mithört, könnte man schließen, dass viele der Gästen ehemalige Finanz- oder Gerichtsbeamte sind. Für Bayreuth eigentlich typisch, da die Wagner-Stadt auch Verwaltungshochburg ist.

Jedenfalls gibt es hier über uns selbst ein Geschichtchen zu erzählen. Im Winter, nach einem Spaziergang auf dem Rodersberg, saßen wir nachmittags an einem Tisch mit solchen, wie eben erwähnten, Leutchen – einem Mann und seiner Freundin, beide eher im Frührentenalter. Es dauerte ein wenig, bis der Wirt kam, um die Bestellung aufzunehmen. Dadurch hatten die beiden unsere Unterhaltung mithören können. Ich sprach von meiner Hoffnung auf Bockbier, Peter darüber, ob wir noch etwas essen sollten. So ging es hin und her. Als der Wirt schließlich kam und schon mit einem frisch gebrauten Bock aufwarten konnte, wollte er uns noch die Speisekarte über den Tisch zuschieben. Da sagte der »Vorruheständler«, der offensichtlich Stammgast war:

»Lass, Johnny, die sind nur am Trinken interessiert.«

Johnny heißt eigentlich Johannes Hacker. Seine Frau Cortney stammt aus den USA, wie uns später erzählt wurde. Englische Wirtsnamen in einem uralten fränkischen Gasthaus – damit rechnet man nicht. Die »Becher Bräu« ist Bayreuths älteste Brauereigaststätte. Es gibt sie seit mehr als 240 Jahren und wird in der sechsten Generation, jetzt von Johnny und Cortney Hacker, geführt.

Wir sind sehr zurückhaltende Gäste und ich glaube, Johnny ist auch ein zurückhaltender Wirt. Denn, immer wenn wir beim Becher sind, lächeln wir drei uns irgendwie voll stiller Zuneigung zu, obwohl wir uns gar nicht persönlich kennen. Johnny weiß es und zapft, ohne uns zu fragen, gleich zwei Bockbiere.

Wenn man mittags ins Gasthaus kommt, sieht man ihn oder Cortney oft am Nachbartisch sitzen – vor dem Laptop, um sich an der Buchhaltung abzuarbeiten, oder Cortney strickt, während ihre Kinder durch die Gaststube rauschen, weil es ja immer etwas zu fragen oder zu wünschen gibt.

Gegen Abend trudeln die Gäste ein, karteln, bestellen Haxn mit Kraut und trinken viel »Kräußenpils«, das für mich wie Zitronenbier aussieht, weil es so hellgelb ist. Wieder einmal lasse ich mich sanft hineinsinken in diese Art von Stubenglück, in ein Geplapper und Geplauder und in die leicht verschmitzten Blicke Johnnys, wenn er uns noch zwei weitere Bockbiere bringt.

So ein ehrliches Gasthaus. So ein Bier! Das könnte auch schon Jean Paul getrunken haben. Tatsächlich ehrt man den Dichter hier sehr. Überall auf den Tischen liegen Bierdeckel mit seinen Zitaten. Das schönste lautet: »Der Becher ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.«

Am selben Abend noch werde ich alles aufschreiben, während Fidel in seinem Körbchen unter dem Schreibtisch liegt und schnarcht. Seine Kletten von den Vortagen sind alle entfernt, die Uhr tickt leise, und draußen duftet es zum ersten Mal in diesem Jahr nach Kaminfeuer und Holz. Fast wie Weihrauch. Bei uns sind endlich Nachbarn eingezogen, die abends Lichter anmachen – und wir ihre Kinder lachen hören. Endlich ein bisschen mehr Leben. Alle nahen Nachbarn waren weggestorben. Wurde langsam einsam hier, obwohl wir in Hollfeld im Zentrum wohnen. Irgendwie wird man immer trauriger.

Wo ist Peter eigentlich?

Der Jean-Paul-Weblog ist werbefrei und soll es auch bleiben. Der Betrieb ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Deshalb würde ich mich sehr über Ihre Spende freuen. Sei sie auch noch so klein. Sie dient ausschließlich dem zukünftigen Erhalt der Webseite. Und Jean Paul kann weiterhin alle begleiten, die auf seinen Wegen wandern. Herzlichsten Dank.

Kommentar schreiben